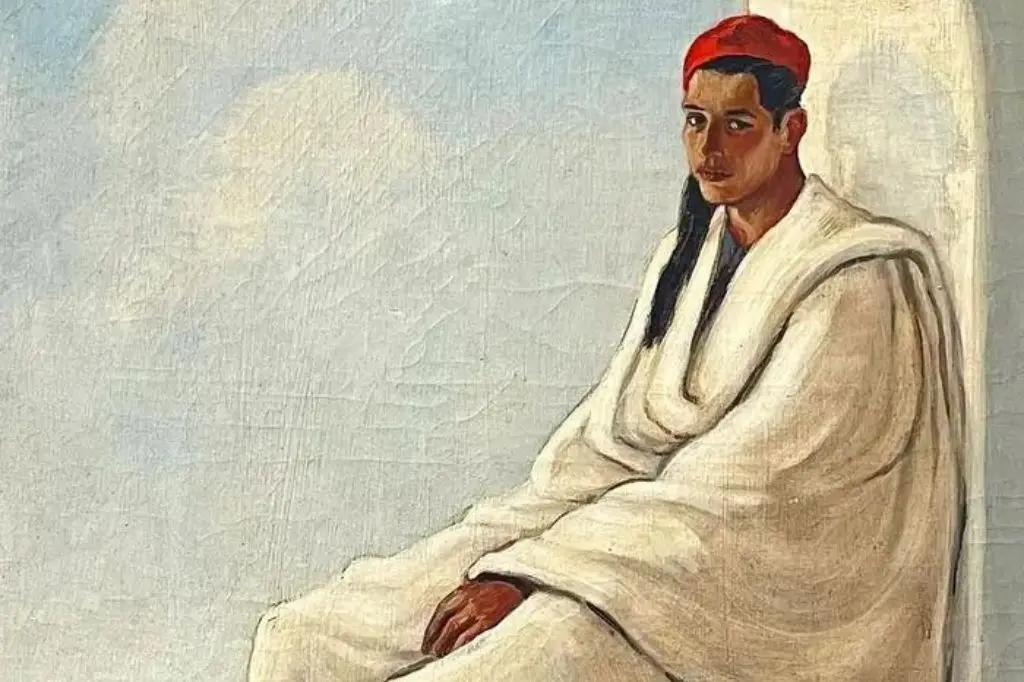

Les Tunisiens cultivent une fierté profonde pour leur patrimoine culturel. Plus de soixante-dix ans après l’indépendance, la chéchia et le sefseri continuent d’incarner l’identité tunisienne. Ces vêtements traditionnels témoignent d’un savoir-faire ancestral qui résiste au temps.

La chéchia tunisienne : symbole d’une tradition millénaire

Des origines andalouses à l’emblème national

La chéchia fait partie intégrante des traditions vestimentaires tunisiennes depuis des siècles. Ce bonnet rouge vermillon en forme de calotte trouve ses origines en Andalousie. Les Maures expulsés après la prise de Grenade en 1492 l’importent en Tunisie, où il devient rapidement un art raffiné.

L’histoire de cette coiffe remonte au IXe siècle à Kairouan. Cependant, sa forme actuelle arrive d’Espagne avec les réfugiés andalous. Ces derniers trouvent en Tunisie une seconde patrie et y développent l’artisanat de la chéchia.

Un artisanat d’excellence aux techniques précises

La fabrication de la chéchia traditionnelle suit un processus méticuleux. D’abord, les femmes tricotent la laine peignée pour créer les bonnets kabbous. Ensuite, ces bonnets subissent le foulage avec de l’eau chaude et du savon. Les hommes les foulent aux pieds jusqu’à faire disparaître les mailles du tricot.

Le traitement au chardon transforme ensuite le feutre en velours duveté. Finalement, la teinture donne sa couleur rouge vermillon caractéristique. Une douzaine de personnes participent à cette fabrication artisanale, répartie géographiquement selon les spécialités :

- Filage de la laine à Djerba et Gafsa

- Tricotage à l’Ariana

- Foulage à El Batan

- Teinture à Zaghouan

- Mise en forme à Tunis

Le défi de la mondialisation

Comme le sefseri, la chéchia a progressivement disparu du quotidien tunisien. En 1981, le Souk des Chaouchias comptait 120 fabricants. Aujourd’hui, seulement une trentaine d’artisans perpétuent cette tradition.

Après l’indépendance de 1956, l’arrivée des produits manufacturés occidentaux limite le port de la chéchia aux occasions spéciales. Les jeunes générations lui préfèrent des alternatives industrielles moins chères. Par conséquent, de nombreux artisans abandonnent ce métier traditionnel.

Le sefseri : voile traditionnel féminin tunisien

Un patrimoine textile aux multiples facettes

Le sefseri constitue un élément essentiel du patrimoine vestimentaire féminin tunisien. Porté depuis le XVIe siècle, ce voile blanc couvre le corps de la tête aux chevilles. Cette étoffe minutieusement tissée se compose de coton, satin ou soie selon les régions.

Le tissage s’effectue manuellement ou avec la « felaya », technique qui demande précision et doigté. Dans le sud de la Tunisie, le sefseri arbore des couleurs vives qui reflètent la diversité culturelle régionale.

L’évolution des mœurs vestimentaires

Durant les années 60, Habib Bourguiba ouvre la voie à l’émancipation féminine. Le style vestimentaire des Tunisiennes évolue progressivement. Le sefseri cède sa place dans le quotidien pour se réserver aux cérémonies traditionnelles, notamment le « hammam du mariage ».

La renaissance contemporaine des vêtements traditionnels tunisiens

Un renouveau post-révolution

Après la révolution du 14 janvier 2011, une nouvelle génération redécouvre ces vêtements traditionnels. Artistes, stylistes et créateurs intègrent la chéchia et le sefseri dans une mode contemporaine. Cette approche moderne rencontre un succès remarquable.

Le Bureau tunisien des industries traditionnelles confirme cette tendance : 80% des chéchias s’exportent vers l’Algérie, le Maroc, le Soudan et jusqu’en Asie. Ces accessoires deviennent les symboles de l’identité tunisienne moderne.

Innovation et tradition : un équilibre créatif

Face aux influences vestimentaires étrangères, les créateurs tunisiens réinventent le sefseri. Ils l’ornent de pompons, broderies et l’adaptent aux tendances actuelles. Cette démarche affirme l’appartenance au patrimoine national face aux modes importées.

De même, les artisans diversifient les chéchias : nouvelles couleurs, formes et décorations attirent une clientèle jeune. Cette créativité redonne vie à un artisanat en déclin.

Préserver l’héritage vestimentaire tunisien

Ces vêtements traditionnels mériteraient un espace dédié dans les institutions culturelles tunisiennes. Ils incarnent un savoir-faire millénaire qui témoigne de la richesse du patrimoine national. Cependant, la conjoncture actuelle pousse de nombreux artisans à cesser leur activité.

La sauvegarde de ces traditions nécessite des mesures urgentes. L’État, les créateurs et la société civile doivent collaborer pour préserver ces expressions authentiques de l’identité tunisienne. Ainsi, la chéchia et le sefseri continueront de traverser les générations futures.

N’oubliez pas de nous suivre et de vous abonner à notre contenu

- La méthode KonMari : Qu’est-ce que c’est?

- Adénocarcinome canalaire infiltrant : le cancer du sein le plus fréquent au Maghreb

- Hannibal Barca : Leçons de leadership

- 8 Pensées Apaisantes pour Une Nuit Sereine

- Types cancer du sein : comprendre la diversité pour mieux combattre

Originally posted 2025-07-17 19:25:34.