De Casablanca à Nairobi, de Tunis à Addis-Abeba, les grues chinoises transforment le paysage africain. Mais derrière ces chantiers titanesques se joue une bataille pour l’âme technologique du continent. Enquête sur l’initiative chinoise BRI qui bouleverse la géopolitique mondiale et place l’Afrique au cœur d’enjeux stratégiques cruciaux.

À Tunis, le nouveau terminal de l’aéroport Tunis-Carthage partiellement financé par des capitaux chinois accueille désormais des liaisons vers la Chine qui se multiplient. À Radès, le port modernisé, équipé d’infrastructures importées de Pékin, voit transiter de plus en plus de marchandises « Made in China ». Sans fanfare médiatique, la Tunisie s’intègre progressivement dans l’écosystème de la « nouvelle Route de la Soie » chinoise.

Huit ans après son lancement, l’initiative BRI (Belt and Road Initiative) a dépassé tous les projets de développement de l’histoire moderne. Plus qu’une simple stratégie d’infrastructures, elle redessine en profondeur l’économie, la technologie et même la culture de trois continents. Pour l’Afrique, les enjeux sont immenses : opportunité historique de développement ou nouveau colonialisme déguisé ?

Décryptage des acronymes

- BRI (Belt and Road Initiative) : « Nouvelles Routes de la Soie », initiative chinoise lancée en 2013

- OBOR : Ancien nom de la BRI (One Belt, One Road) jusqu’en 2016

- DSR : Route de la Soie Numérique, volet technologique de la BRI

- Global Gateway : Réponse européenne à la BRI (300 milliards d’euros d’ici 2027)

- PGII : Initiative américaine concurrente (600 milliards de dollars d’objectif)

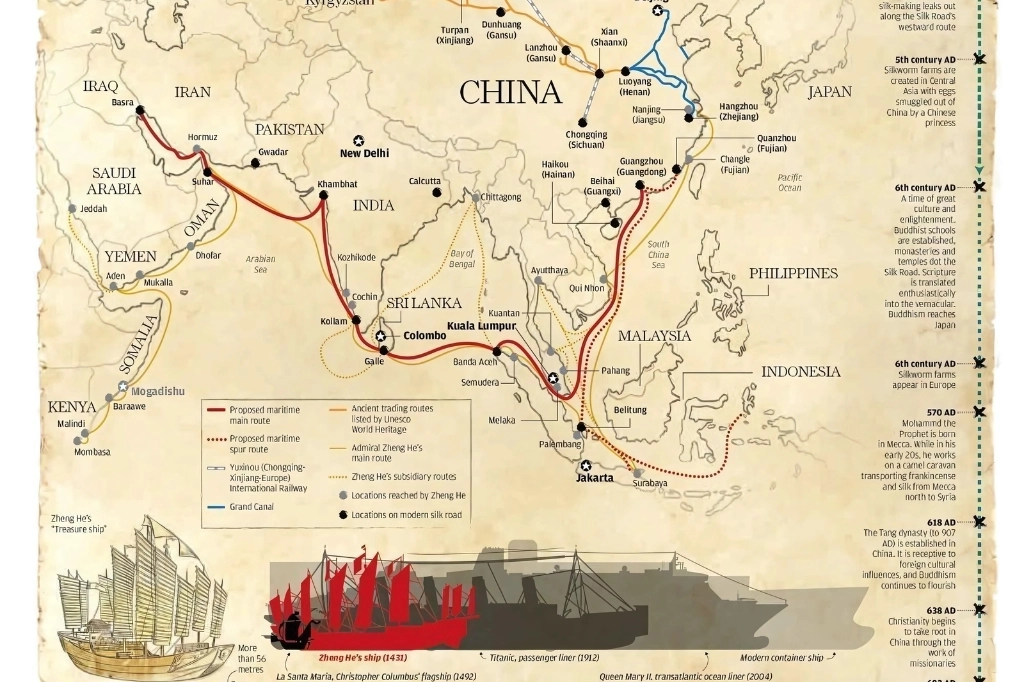

L’héritage de la soie : quand l’histoire inspire la géopolitique

Il y a deux millénaires, des caravanes chargées d’épices et de soieries reliaient déjà Chang’an à Rome. Cette première mondialisation s’est éteinte au XVe siècle, victime des guerres entre empires.

En septembre 2013, dans une université de Nur-Sultan au Kazakhstan, Xi Jinping ressuscite ce rêve millénaire. Le président chinois évoque la renaissance des « Routes de la Soie » pour connecter l’Eurasie, l’Afrique et l’Océanie. L’annonce paraissait ambitieuse ; aujourd’hui, elle redéfinit l’ordre mondial.

Chine-Europe : la route brisée par la guerre

Le train fantôme de la guerre en Ukraine

Janvier 2017 : le premier train de marchandises direct Chine-Londres parcourt 12 000 km en 18 jours. Un exploit logistique qui semblait annoncer une nouvelle ère du commerce eurasiatique. Mais la guerre en Ukraine a brisé ce rêve.

La route ferroviaire traversant la Russie et la Biélorussie, qui acheminait près de 90% du fret Chine-Europe, s’est brutalement fermée. DHL et Maersk ont cessé leurs opérations russes. Le trafic ferroviaire a chuté de plus d’un tiers, forçant la Chine à rediriger ses flux vers des itinéraires moins efficaces via l’Asie centrale et l’Iran.

Un pivot vers le Sud forcé

Cette disruption géopolitique a paradoxalement renforcé l’importance de la Méditerranée et de l’Afrique dans la stratégie chinoise. Impossible de compter uniquement sur la route européenne ? La Chine redécouvre les vertus de la route maritime qui passe par Suez et les ports maghrébins.

Pour la Tunisie, c’est une opportunité historique de redevenir ce qu’elle était dans l’Antiquité : un carrefour commercial majeur entre Orient et Occident.

L’Afrique dans l’œil du cyclone technologique

La révolution silencieuse des smartphones

Dans les souks de Tunis comme dans les rues de Lagos, les smartphones chinois gagnent du terrain. Transsion, avec ses marques Tecno et Infinix, s’adapte aux marchés locaux : téléphones optimisés pour les peaux noires en Afrique subsaharienne, modèles résistants au sable au Maghreb, prix imbattables partout.

En Tunisie, Huawei équipe déjà une partie du réseau 4G de Tunisie Télécom. Les jeunes Tunisiens découvrent TikTok sur leurs smartphones Xiaomi, ignorant que leurs données transitent par des serveurs chinois.

Mais cette pénétration technologique cache une réalité plus troublante : ces appareils collectent massivement des données, en dehors des cadres stricts de protection imposés par les régulations européennes. L’Afrique devient ainsi un terrain de développement pour l’intelligence artificielle chinoise.

Quand Pékin observe l’Afrique

L’accord qui dérange

Mars 2018 : le Zimbabwe signe un accord choc avec CloudWalk, start-up chinoise d’IA. En échange de technologies de surveillance, Harare accepte de partager les données biométriques de millions de citoyens avec la Chine.

Objectif chinois : améliorer ses algorithmes de reconnaissance faciale sur des populations non-asiatiques. L’Afrique offre ce terrain d’entraînement inédit.

Les « villes sûres » qui inquiètent

Huawei a déployé ses systèmes de « villes intelligentes » dans 16 pays africains. À Nairobi, des milliers de caméras HD scrutent la circulation. En Ouganda, la reconnaissance faciale a facilité au moins 836 arrestations d’opposants politiques documentées par Amnesty International (2022) et Access Now (2023).

Au Maghreb, la progression est plus discrète mais réelle. Le Maroc a signé des accords avec Huawei pour moderniser ses infrastructures numériques. L’Algérie explore les « villes intelligentes » chinoises. La Tunisie, elle, navigue prudemment entre opportunités technologiques et préservation des acquis démocratiques post-révolution.

FOCUS : Hambantota, histoire d’un « piège » controversé

En 2010, le Sri Lanka inaugure le port de Hambantota, financé par la Chine. Sept ans plus tard, incapable de rembourser, Colombo cède le port à Pékin pour 99 ans.

Narratif occidental : exemple parfait du « piège de la dette » chinois.

Réalité : plus complexe. Il s’agissait d’un bail de 1,12 milliard de dollars, permettant de sauver les finances sri-lankaises. La dette chinoise restait due séparément.

La riposte occidentale : Global Gateway contre Route de la Soie

L’Europe contre-attaque

2021 : Ursula von der Leyen lance le « Global Gateway« , plan européen de 300 milliards d’euros sur six ans. Différence majeure : là où la Chine privilégie les prêts commerciaux, l’UE mise sur un cocktail de subventions et financements concessionnels.

Les États-Unis réveillés

Washington lance le « Partnership for Global Infrastructure« , objectif : 600 milliards d’ici 2027. Mais la réactivité chinoise reste sans équivalent.

La Tunisie face au dilemme des Routes de la Soie

Hub méditerranéen ou dépendance technologique ? La Tunisie tente de capter les investissements sans céder son autonomie. Ports, télécoms, universités : chaque projet chinois s’accompagne d’une négociation serrée.

La vigilance reste cruciale : les infrastructures financées par Pékin impliquent souvent dépendance technique (maintenance, pièces détachées, mises à jour logicielles) qui peuvent piéger un pays sur le long terme.

Alternatives africaines : entre pragmatisme et innovation

Face à ces défis, certains pays expérimentent d’autres voies.

- Le Rwanda mise sur des accords équilibrés, intégrant clauses de transfert de compétences et contrôle strict de la dette.

- Le Sénégal s’appuie sur la diversification de ses partenaires, combinant financements chinois, européens et turcs pour éviter une dépendance excessive.

- L’Afrique du Sud mobilise ses puissantes institutions publiques pour encadrer les contrats d’infrastructures.

Ces expériences montrent que l’Afrique peut inventer des stratégies différenciées et refuser le rôle de simple spectatrice.

Scénarios d’avenir : que se passera-t-il après Xi ?

- Continuité relative : BRI maintenue avec ajustements.

- Crise interne : projets suspendus si lutte de pouvoir au Parti.

- Effondrement systémique : fragmentation du pouvoir chinois, choc brutal pour l’Afrique.

Impacts africains :

- À court terme : emplois, infrastructures livrées.

- À long terme : dépendance numérique, risques financiers liés aux prêts.

- Régionalement : Afrique de l’Ouest tournée vers l’Europe, Afrique de l’Est arrimée à la Chine, Maghreb en équilibre fragile.

EN CHIFFRES (Sources : GSMA 2024, AIE 2024, AidData 2025, Amnesty 2022)

- ≈ 1 300 milliards USD : investissements cumulés dans la BRI depuis 2013

- 150 pays : engagés dans l’initiative

- Entre 68% et 72% : part des infrastructures 4G africaines équipées par des entreprises chinoises

- 85% : part de la capacité mondiale de traitement des minerais critiques contrôlée par la Chine

- Au moins 836 : arrestations en Ouganda facilitées par les technologies de surveillance Huawei

Conclusion

Dans les rues de Tunis comme à Addis-Abeba, la Chine s’installe au cœur du quotidien africain. Routes, ports, smartphones et satellites : tout converge vers une dépendance accrue.

La vraie urgence est de savoir si l’Afrique – à travers des initiatives comme la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et le rôle croissant de l’Union Africaine – saura tracer sa propre route avant que le choix ne lui échappe.

N’oubliez pas de nous suivre et de vous abonner à notre contenu

- Radiothérapie cancer du sein : l’arme secrète qui sauve des vies

- Barberousse : Un Récit Historique Captivant

- Rentrée scolaire : Le guide ultime

- Claudia Cardinale s’est éteinte : la Tunisie pleure sa plus belle italienne

- Cancer sein homme : cette réalité taboue qui tue silencieusement

Originally posted 2025-09-24 14:04:47.