Palestine 2025 : Comment la reconnaissance mondiale révèle les fractures géopolitiques

Rédigé le 22 septembre 2025 à 23h

En septembre 2025, plus de 150 pays reconnaissent officiellement l’État palestinien. Mais derrière ce geste diplomatique, c’est tout l’équilibre du monde qui vacille : rivalités de grandes puissances, montée du Sud global et crise du multilatéralisme occidental.

La vague de reconnaissances de l’État palestinien de septembre 2025 révèle bien plus qu’une évolution diplomatique : elle dévoile les fractures profondes d’un ordre mondial en pleine recomposition, entre montée du Sud global, rivalité sino-américaine et remise en cause de l’architecture internationale héritée de 1945.

Cette dynamique soulève une question fondamentale : peut-on encore imaginer un ordre mondial unifié, ou faut-il accepter la coexistence de plusieurs systèmes parallèles ?

Une reconnaissance historique qui redéfinit l’équilibre mondial

Cette séquence diplomatique hypothétique mais géopolitiquement crédible transcende largement le cadre du conflit israélo-palestinien. En effet, elle devient un analyseur puissant des mutations de l’architecture internationale contemporaine. L’analyse de cette reconnaissance permet d’explorer cette alternative qui définira l’architecture internationale de demain.

L’architecture de la reconnaissance : Un basculement des rapports de force

La géographie du pouvoir en mutation

Environ 155 États au 22 septembre 2025, avec de nouvelles reconnaissances officielles. Royaume-Uni, Canada, Australie, Portugal le 21 septembre ; France et Luxembourg le 22 septembre. D’autres annoncées à l’AGNU (comme Malte). Cette cartographie révèle un paradoxe saisissant : la majorité numérique mondiale s’oppose à la minorité économiquement dominante.

Les motivations plurielles : Entre principe juridique, calcul géopolitique et pression sociétale

- Facteurs normatifs : Pour de nombreux pays européens, la reconnaissance procède d’abord d’une logique de cohérence juridique avec la solution à deux États et le droit international.

- Facteurs géopolitiques : Pour d’autres, notamment en Amérique latine, selon la politologue brésilienne Cécilia Baeza, cela permet de montrer leur autonomie diplomatique face à Washington.

- Facteurs sociétaux : La mobilisation de la société civile, des mouvements BDS et de l’opinion publique exerce une pression bottom-up cruciale. Cette dimension est souvent négligée dans les analyses purement stato-centrées.

L’isolement stratégique de l’axe occidental

Les principales puissances économiques et politiques mondiales, comme les États-Unis, l’Allemagne, l’Italie ou le Japon, n’ont pas franchi le pas. Cette opposition reflète une logique de préservation de l’ordre établi. C’est-à-dire, là où la reconnaissance palestinienne est perçue comme une remise en cause de l’architecture géopolitique post-1945.

La Palestine comme analyseur d’un multipolarisme fragmenté

Des intérêts divergents sous un consensus apparent

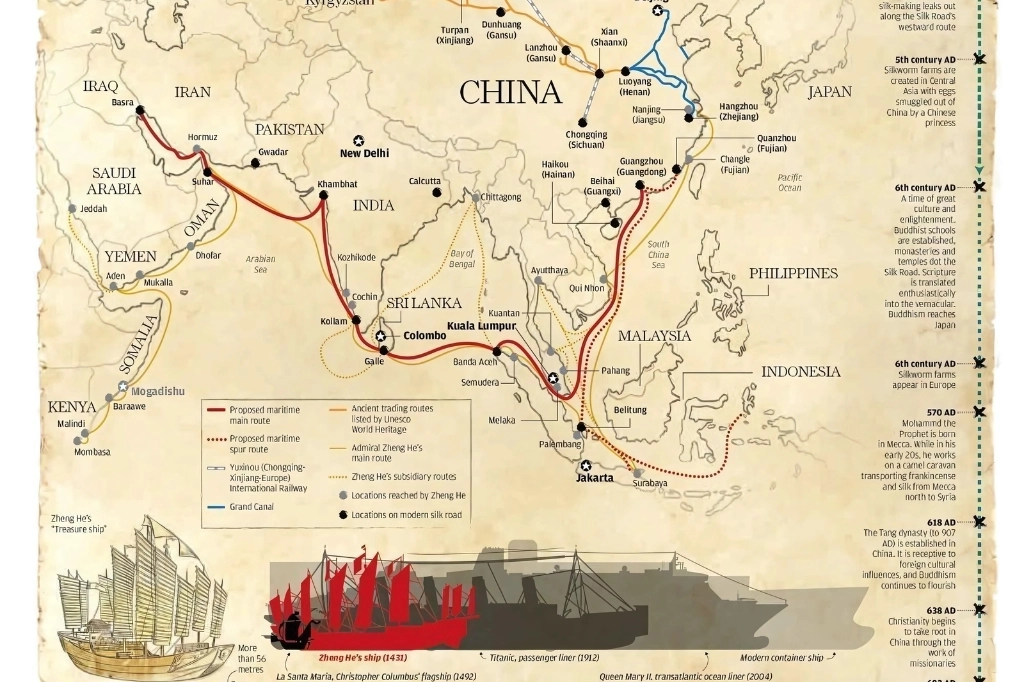

D’autres puissances contestent l’ordre occidental, mais leurs motivations et objectifs diffèrent fondamentalement. D’une part, la Chine privilégie l’expansion économique via les Routes de la Soie. D’autre part, la Russie cherche la reconstitution d’une sphère d’influence. Enfin, l’Inde navigue entre non-alignement et partenariats stratégiques multiples.

Les BRICS – acronyme pour Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, groupe créé en 2009 et élargi à 10 membres en 2024 avec l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite – comptent 10 membres. Néanmoins, cette expansion révèle autant les limites que les ambitions du bloc. L’Inde entretient des relations stratégiques étroites avec Israël, notamment dans les domaines technologique et sécuritaire, illustrant les contradictions internes de cette coalition supposée anti-occidentale.

La spécificité symbolique de la cause palestinienne

La Palestine présente des caractéristiques uniques :

- ancrage dans l’histoire post-coloniale,

- résonance dans le monde musulman,

- perception d’un conflit de type David contre Goliath.

Contrairement à d’autres causes (Sahara occidental, Tibet), elle bénéficie d’un soutien populaire transnational massif, alimenté par les réseaux sociaux.

Les fissures de l’ordre westphalien contemporain

L’ordre westphalien, du nom des traités de Westphalie de 1648, désigne le système international basé sur la souveraineté des États-nations et le principe de non-ingérence.

Le paradoxe onusien : Centralité et impuissance

Les Nations unies révèlent un paradoxe constitutif du système international contemporain : elles sont à la fois le lieu où se manifeste la faillite du multilatéralisme et l’institution incontournable pour légitimer toute action diplomatique. La reconnaissance palestinienne illustre parfaitement cette contradiction : geste symbolique fort, mais sans capacité de transformation concrète des rapports de force.

L’émergence de deux logiques concurrentes

Deux camps s’opposent dans la perception des relations internationales : ceux qui s’accrochent au vieux système multilatéral pour tenter de le sauver, et ceux qui, bien qu’en faisant partie, cherchent à le contourner et construisent un monde alternatif.

Les implications stratégiques : Entre recomposition et confrontation

La fragmentation interne de l’Occident : Logiques nationales divergentes

La reconnaissance coordonnée par une première salve (Royaume-Uni, Canada, Australie, Portugal), suivie de la France et d’annonces supplémentaires (comme Malte), marque une fissure inédite au sein du camp occidental.

Cette « coordination » cache en réalité des logiques nationales divergentes : pressions de la société civile et des mouvements BDS, calculs électoraux liés aux diasporas, volonté de se démarquer de Washington. En France, la reconnaissance s’inscrit aussi dans une stratégie de réaffirmation diplomatique face aux critiques sur l’influence déclinante du pays.

L’accélération de la bipolarisation économique

Des initiatives telles que la Nouvelle Banque de Développement (NDB) – banque créée en 2014 par les BRICS pour financer des projets d’infrastructure sans passer par la Banque mondiale – et BRICS Pay – projet de système de paiement alternatif au réseau SWIFT américain, encore en développement – fournissent aux pays membres des alternatives aux systèmes financiers dominés par les États-Unis. Par conséquent, la reconnaissance palestinienne s’accompagne d’une désoccidentalisation progressive des circuits économiques et financiers mondiaux.

Les paradoxes du multipolarisme émergent

Les limites structurelles du projet multipolaire

Les BRICS+ – groupe BRICS élargi incluant les nouvelles puissances d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient – constatent la décadence de l’hégémonie américaine et la crise du système hérité de 1945. Cependant, leurs intérêts restent divergents. L’alliance BRICS+ pourrait fonctionner comme une coopérative du Sud global, innovante en auto-assistance, mais réticente à renverser un ordre mondial dont elle souhaite encore bénéficier.

La persistance des contradictions internes

Malgré leurs postures politiques, plusieurs pays ont maintenu des échanges économiques clés avec Israël — charbon colombien, livraisons russes et sud-africaines — révélant que les intérêts commerciaux transcendent souvent les positions diplomatiques.

Ces contradictions ne bloquent pas seulement la dynamique multipolaire : elles ouvrent plusieurs trajectoires possibles pour l’ordre international.

Trois scénarios prospectifs

Scénario 1 : La fragmentation contrôlée (probabilité forte)

La reconnaissance palestinienne s’inscrit dans une logique de « réformisme systémique », où les puissances émergentes cherchent une redistribution des pouvoirs sans remise en cause fondamentale de l’architecture internationale.

Scénario 2 : La multipolarité asymétrique (probabilité moyenne)

Plutôt qu’une bipolarisation nette, émergence de pôles régionaux multiples (Chine en Asie, États-Unis en Amérique, Europe fragmentée, puissances moyennes). La Palestine deviendrait l’un des nombreux dossiers de cette géopolitique à géométrie variable.

Scénario 3 : La recomposition sino-américaine (probabilité faible mais impactante)

Si Pékin et Washington trouvent un modus vivendi sur leurs zones d’influence respectives, le « Sud global » pourrait se retrouver marginalisé. Dans ce cas, la cause palestinienne redeviendrait périphérique face aux enjeux technologiques et énergétiques.

Conclusion : La Palestine, miroir d’un monde en transition

La reconnaissance de la Palestine en septembre 2025 révèle que nous évoluons vers un système où les principes universalistes cèdent place à une géopolitique de coalitions variables.

Un élément souvent négligé mérite attention : la stratégie israélienne elle-même. Les Accords d’Abraham – accords de normalisation diplomatique signés en 2020 entre Israël et plusieurs pays arabes (Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc, Soudan) sous l’égide des États-Unis – et les liens renforcés avec l’Inde montrent qu’Israël relativise son isolement diplomatique et tire parti de la recomposition mondiale.

Cette séquence diplomatique illustre parfaitement la transition hégémonique contemporaine : l’ancien ordre s’affaiblit sans qu’un nouveau puisse encore s’imposer, créant une période d’instabilité structurelle dont la Palestine n’est qu’un symptôme parmi d’autres.

La reconnaissance de la Palestine n’écrit pas le nouvel ordre mondial, mais elle en révèle les fractures — et nous rappelle que l’avenir ne sera pas celui d’un système unique, mais celui d’une coexistence sous tension.

Cet article analyse un scénario géopolitique hypothétique mais plausible, basé sur les tendances observables des relations internationales contemporaines.ario géopolitique hypothétique mais plausible, basé sur les tendances observables des relations internationales contemporaines.

- La méthode KonMari : Qu’est-ce que c’est?

- Adénocarcinome canalaire infiltrant : le cancer du sein le plus fréquent au Maghreb

- Hannibal Barca : Leçons de leadership

- 8 Pensées Apaisantes pour Une Nuit Sereine

- Types cancer du sein : comprendre la diversité pour mieux combattre

N’oubliez pas de nous suivre et de vous abonner à notre contenu

Originally posted 2025-09-23 02:04:04.