Les guerres puniques désignent une série de trois conflits ayant opposé Carthage et Rome de 264 av. J.-C. à 146 avant notre ère. Le terme Punique vient du mot Phénicien (Phoinix en grec, Poenus de Punicus en latin) et se réfère aux carthaginois. Nous savons que Carthage est passée du statut de petit comptoir à mi-chemin entre Tyr et la péninsule ibérique à celui de grande cité marchande, prospère et régnant en maître sur la Méditerranée. Sa force militaire se composait d’une flotte puissante et d’une armée de mercenaires. Elle avait signé un traité avec le jeune État de Rome, lui interdisant tout commerce dans le bassin occidental de la Méditerranée. Disposant de peu de navires, Rome respectait facilement cet accord.

Première guerre punique (264 av. J.-C. à 241 av. J.-C.)

Des relations initialement pacifiques

Carthage et Rome entretenaient des rapports pacifiques et amicaux. Les deux États avaient choisi deux voies parallèles qui n’empiétaient pas l’une sur l’autre. La force maritime et commerciale de Carthage n’était pas gênée par la puissance terrestre et agricole de Rome qui venait d’asseoir sa domination sur l’ensemble de l’Italie.

La Sicile, pomme de discorde

Mais l’île de Sicile allait bientôt être au centre de la convoitise de Rome et de Carthage qui s’en partageaient le territoire. En 264 av. J.-C., la guerre éclata.

L’improvisation navale romaine

En ces temps-là, Rome ne possédait pas de marine et ne connaissait rien aux batailles navales. Il lui fallut s’adapter rapidement et l’État fit construire 330 navires. Les Romains allaient s’attaquer à l’une des flottes les mieux réputées du monde antique. Grâce à un stratagème consistant à équiper les navires de grappins et de passerelles, ils partirent à l’abordage des bateaux carthaginois et les battirent en 260 près de Mylae (Milazzo).

Hamilcar Barca : l’éclair de guerre

Malgré cet exploit, les Romains ne parvenaient pas à obtenir de résultats décisifs. Ils manquaient d’expertise en mer et ne comptaient pas dans leurs rangs des chefs de guerre aussi brillants que le général carthaginois Hamilcar Barca. Ses attaques éclairs inspireraient plus tard la Blitzkrieg allemande. Hamilcar fut surnommé Barca (qui donnera le mot arabe Barac pour désigner la foudre) en raison de sa rapidité d’action contre la côte italienne. Ses frappes surprises détruisaient les avant-postes romains et coupaient leurs lignes d’approvisionnement.

La défaillance du soutien carthaginois

Le gouvernement Carthaginois n’apporta pas tout son soutien à son général de génie qui malgré son écrasante victoire dans la bataille navale de Drepanum en 249 (au large de Trapani aujourd’hui) dut se retirer faute de moyens et de provisions. Et tandis que les Carthaginois se souciaient essentiellement de l’accumulation de richesses, les Romains apportaient tout leur soutien possible à l’effort de guerre de leur État. De plus en plus expérimentée en mer, Rome remporta une série de victoires décisives obligeant Carthage à capituler en 241.

Corruption et incompétence gouvernementale

Bien que très coûteuse pour les deux partis, Carthage souffrit davantage en raison de la corruption qui gangrenait un gouvernement incompétent. Ses membres détournaient à leur profit les fonds destinés à l’armée. Ils refusaient d’envoyer les renforts indispensables aux généraux sur le terrain et comptaient excessivement sur le génie militaire d’Hamilcar Barca.

L’adaptation romaine

Parallèlement, Rome qui n’avait pas l’adresse des Carthaginois développa peu à peu une flotte qui finit par rivaliser avec celle des maîtres de la Méditerranée.

Le traité d’Èbre de 226 av. J.-C.

En 226 av. J.-C., Carthage et Rome signèrent le traité d’Èbre définissant les zones d’influence de chaque État sur le territoire espagnol. Les Romains obtenaient la région au nord de la rivière d’Èbre et Carthage s’installait au sud. La rivière constituait une frontière qu’aucun des deux partis ne devait franchir.

Cette paix précaire préparait déjà le terrain des futurs affrontements qui verront s’illustrer Hannibal, le fils d’Hamilcar Barca, dans la plus célèbre des guerres puniques.

Deuxième guerre punique (218 av. J.-C. – 202 av. J.-C.)

La deuxième guerre constitue sans doute l’épisode le plus marquant. Compte tenu du destin tragique de l’un des plus grands génies militaires que l’Histoire ait connu. Nous lui consacrerons un article à part entière.

Troisième guerre punique

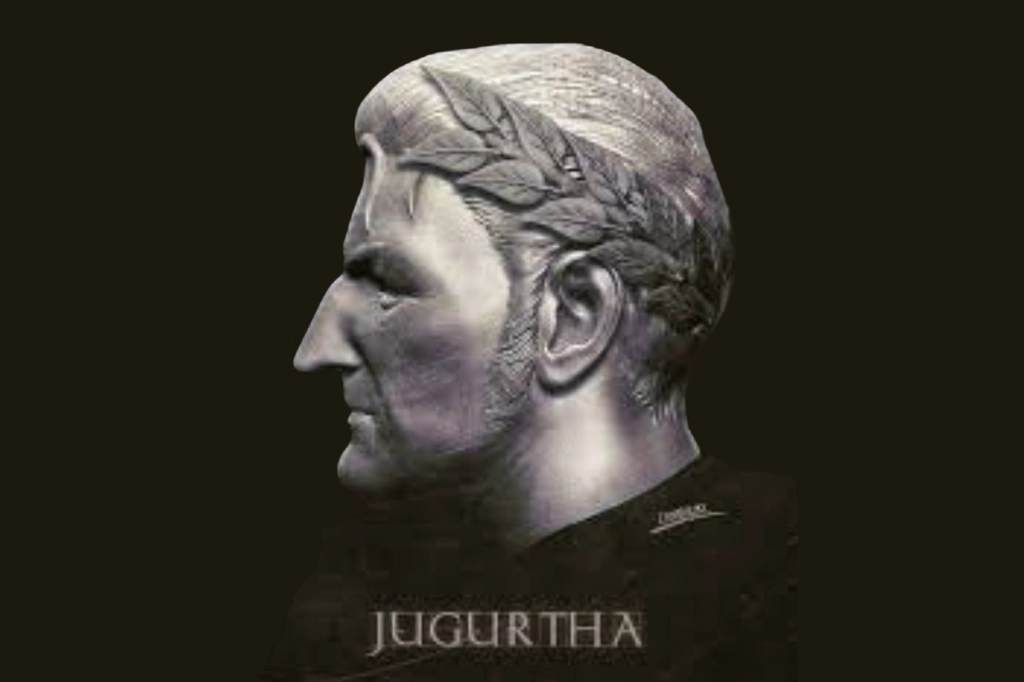

C’est la dernière guerre du conflit qui dura près de 100 ans. Alors que Carthage réalise une nouvelle expansion économique durant les dernières années de son existence, les Romains craignent son réarmement. Ainsi, le sénateur romain Caton l’Ancien, obsédé par une éventuelle menace Carthaginoise, finissait toutes ses interventions au sénat par le tristement célèbre Delenda est Carthago signifiant « il faut détruire Carthage ». La croissance de l’État Numide de Massinissa, aux dépens de Carthage, oblige celle-ci à se défendre, fournissant à Rome son casus belli. De -149 à -146 l’armée Romaine assiège Carthage et finit par anéantir la cité punique dont la capitale est rasée.

N’oubliez pas de nous suivre et de vous abonner à notre contenu

- La méthode KonMari : Qu’est-ce que c’est?

- Adénocarcinome canalaire infiltrant : le cancer du sein le plus fréquent au Maghreb

- Hannibal Barca : Leçons de leadership

- 8 Pensées Apaisantes pour Une Nuit Sereine

- Types cancer du sein : comprendre la diversité pour mieux combattre

Originally posted 2020-03-17 16:29:37.